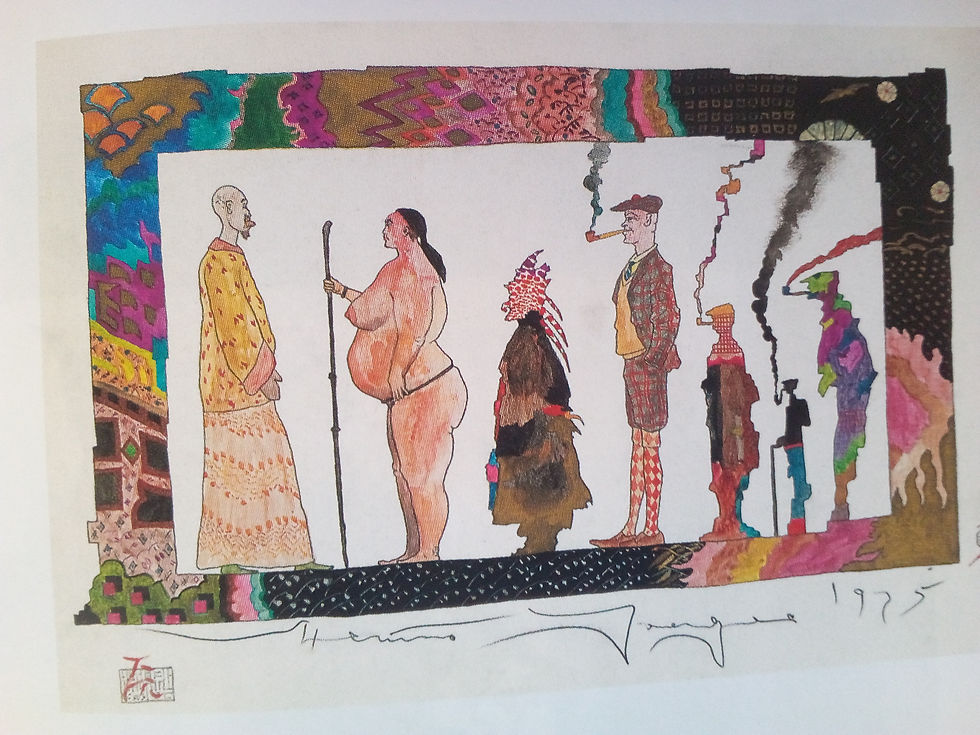

Heino Jaeger: Erinnerungen eines Schauspielers

- michaelsienhold

- 5. Juli 2025

- 15 Min. Lesezeit

Aktualisiert: 9. Jan.

Heino Jaeger inszeniert hier grandios, wie ein Schauspieler Phasen seines Lebens, für die er sich Bewunderung und Anerkennung erhofft, glaubhaft wiederzugeben beansprucht und auf ganzer Linie darin scheitert. Die Präzision und Treffsicherheit, in der Jaeger dieses tragikomische Scheitern in Szene setzt, zeugt von seinem tiefen Realitäts- und Sprachverständnis.

"Erinnerungen" des Schauspielers:

Ich kam nach Berlin zurück und äh plötzlich lag ein Telegramm da ich war also „Kommen Sie sofort nach Berlin“ nich na unterschrieben „Ihr Ullstein“. Ich äh ich nahm also n‘ nächsten Sonderzug nach Berlin erster erster äh erster Klasse Fahrkarte wurde mit a zu- zurückerstattet und äh in äh viernvierzig Stunden war man ja da also äh m- n- drei vier Stunden was das da war man ja da. Ich ging also äh die einundvierzig Treppen dann zum Verlag hoch nich wahr klopfte an das Arbeitszimmer von Herrn Ullstein „Ja“ und äh „Ja alles in Ordnung“ „Sie wollen doch Ullstein sprechen?“ Ich sagte ja nich wahr Tür die äh Tür ging auf Leder äh doppeltgepolsterte Ledertür ging auf also äh ledergepolsterte Doppeltür ging auf und äh Herr Ullstein persönlich erschien in der Arbei- äh in der in der Tür und da fiel mir sofort auf dass äh dass Herr Ullstein ein äh ein ledergepolsterten also äh doppel- ledergepolsterten Mantel an hatte und „Sie wollen doch Ullstein sprechen?“ ich sagte selbstverständlich „Können Sie uns den Othello spielen?“ Ich sagte ja selbstver- das is äh im Nu war ich damals in ganz Berlin bekannt äh es war ja doch s‘ war zu dieser Zeit ja nich einfach ich trat nun zunächst im Kümmelhaus auf einem äh Gott ich will ma sagen grossartig angelegten Theater mit Chansionetten Sopranetten äh wenn auch vielen äh doch nicht prophielaktischen Schauspielern Hitler war ja an der Macht äh „Kommen Sie sofort nach München!“ ah ich las das Telegramm durch „Hitler ist auf der Flucht“ ich sag das kann nich angehen nein ich äh reiste sofort ab nach München und so kam es dass ich in äh in äh doch in sehr äh viel wenigeren Tagen als ich dachte die Oper der Schla- Schlaumeier später in Wien äh bis ein Bekannter von mir den ich äh soviel ich mich entsinnen kanne später in Paris wieder traf sagte „is ne grosse Schweinerei dass dieser Hitler äh an der Macht is“ Ich sag ja gut äh äh äh Gott das is mir bekannt das is äh unerhört. In wenigen Tagen war ich bei der BBC in London und habe dort dann den Dreiakter der Baron und die äh damals noch noch nicht bekannten fünf Ephigenien äh zusammengestellt mit äh damals noch mit Hampfstengel der auch auf der Flucht war für das Gewandhausorchester in Linz äh äh neu äh inszeniert nich und nich wahr und äh so so kam das alles nicht

(gesprochen: https://www.youtube.com/watch?v=-mvIwvYzQVY)

Analyse:

Der Schauspieler eröffnet seine Erzählung damit, dass er nach Berlin zurückgekommen und anschließend nach Berlin gereist sei. Das ist für sich genommen komisch, reiste er doch dahin, wo er schon war. Das ist nicht die einzige „Ungereimtheit“ gleich zu Beginn. Ebenso komisch ist, dass ein Telegramm mit der dringenden Bitte, nach Berlin zu kommen, nach Berlin geschickt wurde. Das wird man kaum ernsthaft machen wollen, versendete man das Telegramm dann doch in der Vorstellung, dass es den Adressaten dort empfangen wird, wo es ihn hinzukommen auffordert. Insofern nicht komisch gewesen wäre es, wenn auf dem Telegramm gestanden hätte, „Kommen Sie sofort in den Verlag“. Schließlich hätte der Absender dann begründet meinen können, dass es ihn nicht da erreicht, wo es ihn hinzukommen auffordert. Dass der Schauspieler es ferner einer Erwähnung würdig behandelt, dass Ullstein das Telegramm mit der auf ein professionelles Vertrauensverhältnis zwischen ihnen hinweisenden Formel „Ihr Ullstein“ geschlossen habe, zeigt, wie wichtig es ihm ist, dass Ullstein ihr Verhältnis als ein solches behandelt habe.

Er sei in der ersten Klasse mit dem Zug nach Berlin gefahren und habe das Ticket dafür zurückerstattet bekommen – für eine Fahrt, die er gar nicht antreten brauchte, wenn er schon in Berlin war. Mit dem Aufgreifen dieser beiden Details (erste Klasse und zurückerstattet) suggeriert er, wie sehr dem Absender des Telegramms an seinem Erscheinen gelegen gewesen sein muss. Diese Suggestion verstärkt er noch damit, die Fahrtzeit mit 44 Stunden exorbitant lang zu bestimmen, ehe er sie dann mit drei bis vier Stunden auf weniger als ein Zehntel herunter korrigiert. Das Korrigierte inszeniert Jaeger dabei nicht als bloßen Versprecher des Schauspielers, sonst hätte er ihn sich schneller selbst korrigieren lassen, zeigt doch die recht lange Dauer bis zur Korrektur, dass der Schauspieler das Korrigierte auch bewusst ein Stück weit glaubt. Dass er erst später merkte, dass er "44" statt "drei bis vier" sagte, ist auszuschließen, sind sich die Äußerungen doch dafür zu unähnlich. Tatsächlich inszeniert Jaeger das Korrigierte als sich Bahn brechende Großmannssucht des Schauspielers, der der Realismus – angenommen, die drei bis vier Stunden wären realistisch – für einen Moment, nämlich dem, in dem er 44 Stunden sagt, sichtbar zum Opfer fällt. Dieser im Schauspieler tobende Konflikt zwischen Wunsch und angenommener Wirklichkeit wäre so nicht in Szene getreten, wenn Jaeger ihn nur eine Reisedauer und nicht zwei weit auseinanderklaffende hätte sagen lassen. Denn dann wäre die genannte eine Reisedauer nicht unmissverständlich als bloß aus dem inneren Geltungsdrang des Schauspielers kommend in Szene getreten.

Die nächste gekonnte und vielsagende „Ungereimtheit“ lässt nicht lange auf sich warten. Unmittelbar nach der Spezifikation der Reisezeit lässt Jaeger den Schauspieler nämlich sagen, dass er also die 41 Treppen zum Verlag Ullstein hochgegangen sei. Die Konjunktion also supponiert dabei, dass man das ihr Folgende aus dem ihr Vorangehenden entnehmen könne, wo doch hierbei die ihr vorangehende Reisedauer mitnichten auf das ihr Folgende seines Hochgegangen-Seins zum Verlag schließen lässt. Indem er sich zudem im bestimmten Artikel auf die 41 Treppen bezieht, ohne sich zuvor schon auf sie bezogen zu haben, behandelt er sie wie ein berühmtes Kulturgut, das die Allgemeinheit kenne bzw. zu kennen habe. Das ist komisch, erscheint es doch als völlig belanglos, wie viel Treppen zu jenem Verlagsgebäude führen. An der Rede von den 41 Treppen ist noch was anderes komisch. Verleger Ullstein würde nämlich sehr – wenn nicht gar gänzlich unrealistisch – weit oben über der Stadt thronen, wenn es tatsächlich 41 Treppen und nicht 41 Stufen sind. Das würde abermals zeigen, wie sehr der Schauspieler Ullstein überhöht, um dessen Größe auf sich abstrahlen zu lassen. Insofern könnte es Jaeger hier dann tatsächlich als motivierte Fehlleistung des Schauspielers inszeniert haben, sodass er ihn bewusst „Stufen“ sagen wollend versehentlich „Treppen“ sagen lässt.

In der nächsten Sequenz schildert sich der Schauspieler am Arbeitszimmer Ullsteins klopfen. Es als dessen Arbeitszimmer aufzugreifen, supponiert, dass er noch weitere Zimmer im Verlagsgebäude habe – ein merkwürdiges Arrangement angesichts dessen, dass das Verlagsgebäude ein Arbeitsort ist. Wenn zum Gebäude die Privatwohnung Ullsteins gehörte, sodass es nicht unpassend wäre, dass ihm dort mehrere Zimmer für sich zur Verfügung stehen, so wäre es gleichwohl seltsam, Ullsteins Zimmer in den Bereichen der Arbeitsräume des Gebäudes als dessen Arbeitszimmer aufzugreifen. Schließlich dürfte Ullsteins Privatbereich auch dann von den Arbeitsräumen des Verlages getrennt sein. Nun passt es in jedem Fall zum generellen Sprachhandeln des Schauspielers, dass er es durch das als Arbeitszimmer bestimmte Aufgreifen des Zimmers zumindest in den Raum stellt, dass Ullstein im Arbeitsbereich des Verlagsgebäudes neben seinem Arbeitszimmer weitere Zimmer für sich hat. Schließlich spräche das erneut für dessen Wichtigkeit.

Nach dem Klopfen an Ullsteins Zimmer treten sie in den Dialog. Das Klopfen beantwortet die im Zimmer befindliche Person (wohl Ullstein selbst) erst mit „Ja“ und dann mit „Ja alles in Ordnung“. Schon das allein geäußerte „Ja“ ist seltsam, wäre es hier doch angebracht gewesen, es um „herein“ oder „einen kleinen Moment noch“ zu ergänzen, um den gemeinhin anzunehmenden Zweck des Klopfens zu erfüllen, die Person im geschlossenen Raum sagen zu lassen, ob der Schauspieler einzutreten habe oder nicht. Auch lässt die Person im Raum die durch das Klopfen zu haben vermittelte Vorstellung, dass das Gespräch im Raum stattfinde bzw. stattzufinden habe, unbeantwortet stehen, hätte sie Obiges sonst doch zu ergänzen gehabt oder sagen müssen, dass sie gleich rauskomme und das Gespräch woanders stattfinde. Auffallend ist außerdem, dass der Schauspieler nicht sagt, dass er sich namentlich vorgestellt habe, schildert er doch sonst alles so minutiös. Grund fürs namentliche Vorstellen hätte es gegeben. Schließlich ist nicht angezeigt, dass Ullstein wußte, dass er es ist. Er hat nur jemanden an seiner Tür klopfen gehört. Damit hätte er sich und dem Zuhörer wohl zu sehr den Eindruck vermittelt, dass sein Verhältnis zu Ullstein vielleicht doch nicht so eng war. Die zweite Äußerung („Ja alles in Ordnung“) ist noch skurriler. Sie vermittelt dem Schauspieler nämlich, dass er sich durch das Klopfen an der Tür zu bewähren gehabt habe oder dass es an sich schon von der Person im Zimmer (dem Eindruck nach Ullstein) als Fehlverhalten hätte behandelt werden können. Schließlich postsupponiert die Aussage, dass alles in Ordnung sei, dass mit dem Verhalten davor – dem Klopfen – auch etwas nicht hätte in Ordnung sein können. Dass Jaeger der Person im Zimmer das Infragekommen der Inadäquatheit des Klopfens damit nicht darauf beschränkt behandeln lässt, dass ein „Bitte nicht stören“-Schild an ihrer Tür hängt, unterstreicht ihren herausgehobenen Autoritätsanspruch. Er lässt sie so handeln, als könne sie nach Belieben darüber befinden, ob es adäquat ist, an ihrer Tür zu klopfen. Die Reaktion, dass alles in Ordnung sei, ist noch aus einem anderen Grund komisch, sogar urkomisch. Bestellte Ullstein den Schauspieler doch erst mit Hochdruck zu sich, nur um ihn jetzt – sofern er die Person im Zimmer ist – zu sagen, dass alles in Ordnung sei.

Sofern Ullstein die Person im Zimmer ist, steigert Jaeger nun seine Hybris noch, indem er ihn sich selbst Ullstein nennend den Schauspieler fragen lässt, ob er ihn sprechen wolle. Das erzeugt den Eindruck, es gebe einen Zimmervorsteher oder Boten, der Ersuche, mit Ullstein zu sprechen, entgegennimmt. Ullstein hätte in erster Person („mich“) zu fragen gehabt. Indem dem erfragten Ersuchten (Gespräch mit Ullstein) die einen Gegenzusammenhang beanspruchende Konjunktion „doch“ vorangestellt wird („Sie wollen doch Ullstein sprechen?“), wird obendrein vermittelt, dass das Verhalten des es ersuchenden Schauspielers daran zweifeln lasse, ob er es wirklich wolle und sich seiner Erfüllung würdig zeige, wo es doch tatsächlich keinen objektiven Anlass dazu gibt. Auch wurde er per Telegramm in den Verlag bestellt, suggeriert doch die Frage, dass einzig er es sei, der etwas wolle. Außerdem ist das, was die Frage zu klären versucht, als längst geklärt aufzufassen. Schließlich ist es als offenkundig zu behandeln, dass jemand, der am Arbeitszimmer Ullsteins klopft, Ullstein sprechen will. Das legt nahe, dass Ullstein eigentlich nicht mit ihm sprechen will. Auch könnte es ein gewitzter Versuch sein, darüber hinwegzutäuschen, dass Ullstein es selbst ist, der fragt. Kennt der Schauspieler Ullsteins Stimme nicht, könnte er doch meinen, dass es nicht Ullstein selbst ist, der fragt, bezieht jener sich schließlich in dritter Person auf ihn. Dann müsste Ullstein jedoch ein Interesse daran haben, im weiteren Verlauf nicht auffliegen zu lassen, dass er es selbst war, der in dritter Person über sich sprach, weil das Offenbarwerden dieses Täuschungsversuchs zu einem schambehafteten Gesichtsverlust führen würde. Wenn Ullstein weiß, dass eine von ihm per Telegramm bestellte Person vor seiner Tür steht, dann zeugt es in jedem Fall von seinem Sozialstatusgebaren, dass er sie abzuwimmeln versucht.

Nach der Bejahung der Frage, ob er Ullstein sprechen wolle, charakterisiert der Schauspieler ausführlich dessen Zimmertür. Dabei ändert er hastig seine erste Charakterisierung (doppeltgepolsterte Ledertür) in einer zweiten (ledergepolsterste Doppeltür) ab – so, als habe er in der ersten etwas verdreht, was er durch die zweite schleunigst korrigiere. So setzt Jaeger die bizarre Auffassung des Schauspielers in Szene, dass er etwas Verwerfliches getan hätte, wenn er nichts oder was Falsches darüber gesagt hätte, wie Ullsteins Tür ausstaffiert ist. Dann lässt Jaeger den Schauspieler sagen, dass es Ullstein persönlich war, der in geöffneter Tür vor ihm stand, womit er es ihn damit als in Frage kommend behandeln lässt, dass jemand anderes die Tür hätte öffnen können. Dafür hat er zwar auch objektiven Anlass, hat Ullstein doch unmittelbar zuvor in dritter Person auf sich Bezug genommen, ohne dass er ihn aufgrund der geschlossenen Tür als solchen hätte erkennen müssen. Allerdings war es das Arbeitszimmer Ullsteins, an das sich der Schauspieler klopfend begriff, sodass es durchaus als dessen Überhöhung Ullsteins zu deuten ist, dass er es für würdig befindet, zu sagen, dass Ullstein persönlich öffnete. Jaeger setzt hier noch ein weiteres komisches Element in Szene, indem er den Schauspieler sagen lässt, dass Ullstein in der Tür erschienen sei. Komisch ist das deshalb, weil es die unplausible Supposition erzeugt, dass es eine nennenswerte Alternative dazu gäbe, dass er in der Tür steht, wenn er die Tür (nicht aus der Ferne) öffnet. Da es fürs Erzählen des Erzählten also offenkundig keineswegs erforderlich ist, auszusprechen, dass Ullstein in der Tür gestanden habe, muss den Schauspieler etwas anderes als das Bemühen um Nachvollziehbarkeit dazu getrieben haben. Das ist sein Drang, Ullsteins gesellschaftliche Bedeutung aufzuladen, um sich – aufgrund seiner Bekanntschaft mit ihm – selbst wichtig zu machen. Sonst ist kaum plausibel zu erklären, warum er es als einer Erwähnung würdig behandelt, dass Ullstein in der Tür stand, die er öffnete. Oder sollte man ernsthaft meinen oder gar wissen, dass er nur in Ausnahmefällen in einer Tür steht? Oder sei praktisch jede Ortsanwesenheit Ullsteins für sich genommen ein bedeutungsvolles Ereignis? Diese absurd anmutende Verklärung alltäglichster Dinge zu bedeutungsschwangeren Ereignissen durch den Schauspieler garniert Jaeger dann wieder – wie zuvor im Falle der Türausstattung – mit einer ebenso absurd wirkenden Detailspezifikation, indem er den Schauspieler sagen lässt, dass er eine Eigenschaft an Ullsteins Mantel (ledergepolstert) sofort erkannt habe. Damit lässt er ihn suggerieren, dass das Erkannte von höchster Relevanz sei und er sich ihm aufgrund eben dieses sofortigen Erkennens würdig erwies. Es vermittelt auch die ebenso absurd wirkende Vorstellung, die Schnelligkeit des Erkennens stehe in Zusammenhang zur Eignung für eine hierbei in Frage kommende berufliche Aufgabe. Schließlich findet die Interaktion in einem beruflichen Rahmen statt.

Dass dann definitiv Ullstein selbst erneut den Schauspieler fragt, ob er Ullstein sprechen wolle, lässt nun keinen Zweifel mehr daran, dass er sich mit seinem Nachnamen auf sich selbst bezieht. Das ist skurril, bleibt man doch als Adressat immer dazu geneigt, dass er es nicht selbst, sondern jemand anderes wäre, den er mit „Ullstein“ meint. Ullstein gebart sich so als jemand, der so bedeutsam ist, als sprächen immer andere über ihn. Und für die Nachwelt müsse an allen Äußerungen über ihn, auch seinen eigenen, ablesbar sein, dass sie über ihn sind, was nicht gewährleistet wäre, wenn er sich mit dem Reflexivpronomen „mich“ („Sie wollen mich sprechen?“) auf sich bezöge. Auch versieht er die Frage genau wie beim ersten Mal mit einem einen Gegenzusammenhang beanspruchenden „doch“, als hätte der Schauspieler mittlerweile Anzeichen gemacht, nicht wirklich mit ihm sprechen zu wollen. Solche Anzeichen hat er auch in der Zwischenzeit nicht gemacht, zumal es immer noch so ist, dass nicht er das Gespräch initiiert hat, sondern von Ullstein herbeizitiert wurde. Nun könnte man es aber auch so deuten, dass Ullstein vom Schauspieler verlangt, über seine Anwesenheit hinaus unablässig sein Gesprächsinteresse zu bekunden, hat Ullstein sich doch schon dazu herabgelassen, ihn einzuladen. Bei seiner enormen gesellschaftlichen Bedeutung hätte er eigentlich nur Audienz zu gewähren brauchen, die keine personalisierte Einladung erfordert.

Ullstein fragt ihn dann, ob er ihnen („uns“) den Othello spielen könne, als handele es sich dabei um eine Leistung, die der Schauspieler für die soziale Einheit erbringen soll, in dessen Namen Ullstein zu sprechen beansprucht. Als wäre es deren Privattheater oder spräche Ullstein im Namen der gesamten Menschheit, für die er den Othello spiele. Letzteres wäre eine Anmaßung sondergleichen, die zu Ullsteins Hybris passen würde. In jedem Fall ist die Identität jener mit dem Personalpronomen „uns“ gemeinten sozialen Einheit unklar, hätte er sie doch nur dann nicht zu explizieren gehabt, wenn er seinen Verlag mit ihm meinte, wenngleich auch das seltsam gewesen wäre, weil nicht damit zu rechnen ist, dass Theaterstücke für Verlage bzw. in deren Auftrag gespielt werden. Dann, so führt der Schauspieler weiter aus, sei er sofort bekannt geworden in ganz Berlin. Das ist eine fragwürdige Aussage, weil sie die unplausible Supposition erzeugt, dass er nur in ganz Berlin bekannt geworden sei. Das tut sie, weil wir entsprechende Aussagen zur zeitlichen oder räumlichen Abdeckung so behandeln, dass sie vollständig zu sein haben. Unplausibel ist sie, weil man mit Schauspielerei nicht nur in ganz Berlin, sondern auch in ganz Deutschland bekannt sein dürfte, wenn man mit ihr in ganz Berlin bekannt ist. Dann fügt er hinzu, dass „es“ (wohl das Bekanntwerden) zur damaligen Zeit nicht einfach gewesen sei, womit er seine eigene Besonderheit insinuiert, sei ihm es doch gleichwohl – und auch noch schnell – gelungen. Die überschwängliche Entschiedenheit, mit der er anschließend die Qualität seines damaligen Theaters als „großartig angelegt“ beurteilt, passt nicht zu den Worten „ich will ma sagen“, die er dieser Beurteilung vorausschickt. Die supponieren nämlich, dass er eher unentschieden bzw. hin- und hergerissen sei, wie es zu beurteilen ist. Aus eben diesem Grund zögern wir mit dem Treffen des Urteils und verschaffen uns etwas Zeit, indem wir erstmal „ich will ma sagen“ sagen. Zudem vermittelt der Theatername „Kümmelhaus“ auch nicht gerade Größe, wenngleich sich seine Aussage, dass es großartig war, darauf bezog, wie es „angelegt“ war. Bei der dann folgenden Aussage, dass es trotz dessen, dass Hitler an der Macht war, viele nicht „prophylaktische“ Schauspieler an diesem Theater gegeben habe, dürfte es sich um eine von Jaeger gezielt eingesetzte Wortfehlverwendung handeln. Er hat ihn provisorisch meinend „prophylaktisch“ sagen lassen.

Plötzlich taucht ein zweites Telegramm an den Schauspieler auf. Er solle sofort nach München kommen und Hitler sei auf der Flucht. Das legt nahe, dass sein Schauspiel in Berlin doch nicht so erfolgreich und angesehen war. Von wem dieses Telegramm kam, lässt Jaeger den Schauspieler nicht bestimmen, verstärkt er so doch die Fragwürdigkeit des ganzen Geschehens. Schließlich ist es ziemlich aus der Luft gegriffen, einem Telegramm zu folgen, dessen Absender man nicht kennt. Dass er den Telegramminhalt, Hitler sei auf der Flucht, anschließend damit kommentiert, das könne nicht angehen, er reise sofort nach München, erzeugt den Eindruck, dass seine bevorstehende Reise nach München im Zusammenhang zu Hitlers Flucht stehe – das heißt, so nicht stattgefunden hätte, wenn Hitler nicht geflohen wäre. Damit überhöht er die Bedeutung seines eigenen Handelns, als hänge das politische Weltgeschehen an ihm. Außerdem bedurfte es sicher keines Telegramms, um zu erfahren, dass Hitler auf der Flucht war. Das dürfte öffentlich bekannt gewesen sein. Nichtsdestotrotz schildert es der Schauspieler so, als habe er erst durch das Telegramm davon erfahren. Vor allem zeigt es aber das Selbstverständnis des Absenders: Er könne und habe etwas gegen Hitlers Flucht zu unternehmen und die Einbestellung des Schauspielers nach München stehe in Zusammenhang dazu. Das ist abermals Ausdruck eines vermessenen Drangs nach gesellschaftlicher Bedeutung, der das Darstellungshandeln der Protagonisten aufs Neue beherrscht.

Jaeger lässt dann den Schauspieler erneut vermitteln, dass er mit einer längeren Dauer als der tatsächlichen gerechnet habe. Hatte er doch zu Beginn erst von 44 und dann von drei bis vier Stunden gesprochen, die er (schon in Berlin seiend) brauchte, um nach Berlin zu reisen. Diesmal sind es Tage und nicht Stunden, um die es schneller gegangen sei. Jetzt lässt Jaeger ihn aber nicht bestimmen, was es war, das sehr viel weniger Tage gedauert habe, als er dachte. Er bringt diese Diskrepanz zwischen gedachter und tatsächlicher Dauer nämlich lediglich mit der Oper „Der Schlaumeier“ in Verbindung, deren Name, nebenbei gesagt, eher Provinzialität als nationales oder internationales Renommee vermittelt, ohne zu sagen, was dabei um sehr viele Tage kürzer als von ihm gedacht vonstatten gegangen sei. Das ist das erste Mal in der Schilderung des Schauspielers, dass er einen Erzählstrang grammatisch nicht zu Ende bringt, was Ausdruck einer Eskalation dessen Scheiterns ist, glaubhaft zu vermitteln, dass es so war, wie er sagt. Jaeger steigert das nun noch, indem er den Schauspieler durch den Einschub „später in Wien“ den Ort dessen, dessen Identität zu bestimmen er ausließ (was es war, was viel weniger Tage als gedacht dauerte), spezifizieren lässt. Anschließend lässt er ihn zudem sagen, dass eben jenes Unbestimmte nur bis zu dem Moment andauerte, zu dem ein Bekannter von ihm gesagt habe, dass es eine große Schweinerei sei, dass dieser Hitler an der Macht ist. Das setzt der „Ungereimtheit“ der Darstellung die Krone auf: Das Unbestimmte – müsste man etwas vermuten, wäre es ein berufliches Engagement, sodass der Schauspieler daran gebunden gewesen wäre – habe er deshalb unterbrochen, weil ein Bekannter einen solchen Allgemeinplatz von sich gegeben hat. Wenn etwas keinen Einfluss auf unser tatsächliches Handeln hat, dann sind es wohlfeile Äußerungen wie diese. Außerdem macht er sich dabei wieder selbst wichtig, indem er sagt, nicht sicher zu sein, ob es in Paris war, wo er diesen Bekannten später wiedergetroffen habe. Denn um sich wirklich nicht mehr sicher sein zu können, ob er ihn dort getroffen hat, dürfte er sehr viel und häufiger in Paris gewesen sein müssen, was für seine gesellschaftliche Wichtigkeit spräche. Bleiben Fernreisen die Ausnahme im Leben, erinnert man sich doch sehr gut daran, wo man Bekannte traf, wenn man sie auf einem Fernreiseziel traf.

Indem der Schauspieler die Aussage seines Bekannten, dass es eine große Schweinerei sei, dass Hitler an der Macht ist, erst damit beantwortet, dass ihm das bekannt sei, ehe er sagt, dass es unerhört sei, agiert er seinen Geltungsdrang aus. Vermittelt er seinem Bekannten doch erst, dass er ihm das nicht sagen brauche, so sagt er es ihm umgekehrt dann aber, wozu es angesichts dessen, dass dieser das soeben zum Ausdruck brachte, objektiv keinen Anlass gibt. Der Schauspieler will es demnach selbst sein, der die Verwerflichkeit dessen zum Ausdruck bringt, dass Hitler an der Macht ist: Er müsse es anderen klar machen, aber sicher nicht andere ihm.

Die Lückenhaftigkeit der Darstellung setzt Jaeger fort, indem er den Schauspieler plötzlich sagen lässt, dass er „in wenigen Tagen“ bei der BBC in London gewesen sei. Dieser unmarkierte Bruch in der Erzählung erzeugt den Eindruck, es gäbe einen erkennbaren Zusammenhang zwischen der Verwerflichkeit des An-der-Macht-Seins Hitlers und dem Aufenthalt des Schauspielers bei der BBC in London. Dort sei es dann um einen Dreiakter gegangen, über den er erst sagt, dass er ihn zusammengestellt habe, ehe er sagt, ihn neu inszeniert zu haben, wobei er diese beiden Schilderungen als miteinander konkurrierend vollzieht. Abgesehen davon, dass unklar ist, was er am Dreiakter zusammengestellt hat, ist insbesondere suspekt, dass er etwas derart Prestigeträchtiges wie eine Neuinszenierung nicht sofort – also ohne damit eine andere Schilderung zu korrigieren – gemacht zu haben sagt. Das weckt eigens den Verdacht, dass er flunkert. Neu inszeniert habe er das Stück gemeinsam mit Hampfstengel, der auch auf der Flucht gewesen sei. Damit behauptet er ganz am Ende seiner „Erinnerungen“, selbst auf der Flucht gewesen zu sein, bezieht er sich doch auf jenen Flüchtenden dessen Identität nicht bestimmend, was er angesichts dessen, in den Sequenzen davor niemanden dafür in Frage kommenden namentlich genannt zu haben, adäquat nur sich selbst meinend tun kann. Die Beiläufigkeit, in der er vermittelt, selbst auf der Flucht gewesen zu sein, kontrastiert mit der Schwere des Vermittelten: Als wäre eine Flucht eine Randnotiz und nicht die folgenreichste Tatsache seiner gesamten Schilderung. Dass er das so beiläufig behauptet, lässt es als maßlose Übertreibung deuten, der er ob ihres seinen Durst nach Größe stillenden Gehalts nicht widerstehen konnte. In die Aussage der Neuinszenierung baut Jaeger erneut einen unmarkierten eklatanten Erzählungsbruch ein, indem er den Schauspieler sagen lässt, dass sie für das Gewandhausorchester in Linz gewesen sei, wo er sich doch soeben noch bei der BBC in London seiend schilderte. Merkwürdig ist auch, dass er die Nennung des Titels des neu inszenierten Dreiakters („Der Baron und…“) unterbricht, um über einen Teil des Titels – die „fünf Ephigenien“ – zu sagen, dass sie damals noch nicht so bekannt gewesen seien. Auch hier scheinen die Pferde wieder mit ihm durchgegangen zu sein – deutete er wohl lieber an, dass er ein unbekanntes Stück schon kannte und bekannt werden ließ, als etwas nachvollziehbar für den Zuhörer zu schildern.

Seine „Erinnerungen“ schließt der Schauspieler mit den Worten „so kam das alles“, um zu unterstreichen, dass er keinen Zweifel daran gelassen habe, dass sich alles so zugetragen hat.

Kommentare